6年前と違い、今回は自分でギターを弾いて歌うシーンがあります。

ギターの話になるまでちょっと回り道を(笑)

オペラの題名「セビリアの理髪師」は言うまでもなく”街の何でも屋”こと、床屋のフィガロ(バリトンの役)のことを差しています。セビリアの街中で旧知のアルマヴィーヴァ伯爵(テノール)と偶然再会したフィガロは伯爵が恋に悩んでいることを知り、その溢れる才気と行動力で数々の困難をクリアして見事伯爵の恋を実らせ、伯爵からたっぷり報酬を手にしてめでたしめでたし…というのがこのオペラの大筋です。つまり「セビリアの理髪師」におけるフィガロは、いわゆるタイトル・ロール(=表題役、題名役)ということになりますし、実際オペラの舞台上でも文字通り八面六臂の活躍を繰り広げて客席を沸かせてくれます!

オペラの原作(フランス人のボーマルシェ作の戯曲)のタイトルは「セビリアの理髪師、或いは無益な御用心」なのですが、実はロッシーニがこの作品を初演した時のタイトルは「アルマヴィーヴァ、或いは無益な御用心」でした。初演の数年後に「セビリアの理髪師」とタイトルを変更したのですが、作品の中身(楽譜)はもちろん初演の時のままで、200年経った今もそれは変わりません。(註:ただし再演の時に後述の大アリアがカットされたり、他のアリアも別のものに差し替えられたり、調性が変更されたりと、原形を留めない程に勝手に様々な手が加えられてしまったまま長年上演され続けてきた歴史もあります。)

フィガロにはアリアが1つ、伯爵とヒロインのロジーナとの二重唱がそれぞれ1つずつ与えられているのに対し、伯爵はアリアが3つ(!)、二重唱が2つ(フィガロと、敵役のバルトロと)。特にアリアはオペラ本編の冒頭に1つ、全曲で唯一の短調(マイナーコード)でギター伴奏のものが1つ、そしてあまりの難曲で演奏困難なために初演の後は長らく誰にも歌われなかった”幻のアリア”として知られる”Cessa di più resistere (もう逆らうのはやめよ)”が全曲最後のフィナーレ直前に配置されています。特に3つ目のアリアは約8分もの長大さで合唱も伴う”大アリア”で、初演から約150年が過ぎた1970年頃に始まったロッシーニ・ルネッサンス(=復興)によるテノールの発声技術の変革もあって再び日の目を浴びるようになり、現代ではこのアリアを楽しみにオペラを聴きに来る人もいるほど、とりわけ耳目を集めるシーンともなっています。(6年前の日生劇場公演でも歌いました。)

つまりロッシーニの「セビリアの理髪師」はタイトルこそ変更されたものの、音楽の中身は完全に「アルマヴィーヴァ」、つまり伯爵が主役として作られていることが分かります。(なお演技面でも、舞台にいる時間の多さや衣装の着替えの多さ、酔っ払った兵隊やおかしな声の音楽教師などクセの強い様々な役柄を演じ分ける必要など、他の役よりも明らかに”目立った役割”があてがわれています。)

そこでようやくギターのお話です。そもそも”何でも屋”のフィガロはギターも達者らしく、登場のアリアの直後の自己紹介的な台詞の中で「夜はギターで女性を喜ばせ…」と直接言及しています。(背中にギターを下げたフィガロの挿絵や歌手の写真もよく知られていますね。)

その上で、この伯爵の二つ目のアリアのシーンでは意中のロジーナ嬢を口説き落とすために、フィガロに促されて彼女の部屋のバルコニーの下から伯爵が即興でカンツォーネを捧げるのですが、ロッシーニの楽譜には『ギターを取り、そして伴奏しながら歌う』という”ト書き”が、他でもない「伯爵のパート」に書かれているのです。つまりロッシーニはフィガロではなく「伯爵本人によるギターの弾き歌い」を念頭にこのアリアを書いていることになります。

しかし当然、大ホールで公に上演されるオペラの劇中で実際にギターを弾き歌いすることはあまりにもリスクが高過ぎるため(音をミスしたり、肝心な歌唱面がおろそかになりがちだったり、声とギターの音量のバランスが難しかったり、さらには日々の爪の手入れや弦の張り替えのタイミング、本番でのチューニングの問題など、根本的な準備の段階でも様々な手間がかかります。)、ロッシーニの望んだ通りの状況でこのアリアが披露されることは非常に稀だと思います。通常の公演ではプロのギタリストさんがオーケストラピットの中、或いは演出によっては舞台上で伯爵のアリアを伴奏することがほとんどですね。自宅にあるいくつかのCD音源の中には、ギターより音量の大きな”ハープ”を用いた上演の録音もありました。

初演で伯爵役を歌った当時の名テノール、マヌエル・ガルシアはギターの祖国のスペイン人(18世紀後半にバロックギターから発展したスペインギターが生まれ、世界のギターの主流となったそうです。)ですので、ギターで弾き歌いした可能性も多いにあり得ると思います。なぜならロッシーニはこのアリアの旋律だけを作曲していて伴奏は楽譜に残しておらず、初演した歌手(ガルシア)に自由に任せたと推察されるからです。例の大アリアを歌えるほどの卓越した歌手であり、歌手以外にも作曲活動や後年はオペラのプロデューサー的な仕事もして、いちテノール歌手という枠を超えた存在としてのガルシアがライバルテノールたちとの「違いを見せる」にはもってこいのシーンだったかもしれませんね!

昨年秋頃に今回の演出家である粟国淳さんから、メールで主催の日生劇場をとおしてギター弾き歌いの打診が来たのですが、即答せずにまずは保留させて頂いて、4月に沼尻マエストロもご同席の上で直接演奏を聴いてもらってからあらためてお引き受けしました。その日からすぐに楽器のメンテナンスやら爪の手入れの道具やら、稽古場に通うための特製ケースの作成(リュック式になるよう百均ショップで材料を購入して手縫いで自作しました!)やらと本格的に準備を始め、オペラの稽古とは別に自分だけで弾き歌いの練習を重ねて来ました。昨日は劇場でのサウンドチェックもクリアし、それこそロッシーニの時代そのままに、マイクを使わずに生の音だけでギターの弾き歌いをご披露することが決まりました。稽古期間中に何度か爪が割れたりもしましたが、本番を数日後に控えた今の爪のコンディションは良好です!

ロッシーニ研究の世界的権威であり、直接その薫陶を受けた故アルベルト・ゼッダ先生の言葉によると、伯爵の3つのアリアの中でこのギター伴奏の曲だけが”本物の”歌なのだそうです。1曲目は毎日のように彼女の窓辺で歌い続けている”お約束の”曲、3曲目は既に恋が成就した後に歌われる”結果”の曲であり、どちらの曲もめくるめく装飾音符によるアジリタ唱法や頻発される高音によってある種の”大袈裟”な表現が必要であるのに対し、この2曲目だけは短調のシンプルで感傷的なメロディーに情熱的な歌詞を乗せて、伯爵が恋する一人の青年として誠の愛を(しかも即興で)歌っているのだからとても重要なのだと仰っていました。今回の稽古中も何度もそのお話を思い出しては、自分なりに心を込めて大切にこのアリアを歌って来ました。

このシーンを今回のやり方で上演することは、ロッシーニの「セビリアの理髪師」、いえ、初演の「アルマヴィーヴァ」というオペラ作品の本来あるべき姿をより忠実に再現出来るという意味でとても有意義だと思います。大アリアも含め、この作品におけるアルマヴィーヴァ伯爵役の本領が発揮される貴重な機会となりそうですね!あとはちゃんと歌えるか、ちゃんとギターが弾けるか、という甚だ個人的な部分に委ねられるわけですが…ぶ、無事に全う出来るよう頑張りますので、どうか皆様のご声援をよろしくお願いします!(笑)

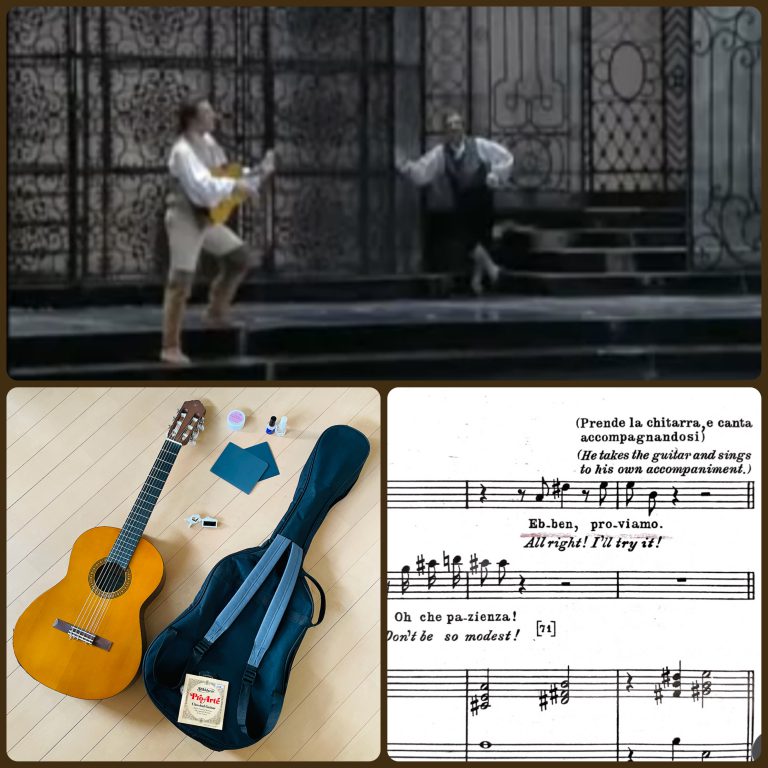

(※写真上:伯爵がギターを弾く珍しい演出の映像。右奥はフィガロ役が代名詞ともされる世界的名バリトンのレオ・ヌッチ。ベテラン大スターの彼がテノールに”花を持たせる形を許容する”こと自体が非常に貴重です! 左下:今回使うギターとその周辺道具一式。使用するギターはストラップ無しで腕に抱えて弾けるように通常よりワンサイズ小さ目です。上の丸い容器はマニキュア除去のシート、その右は2種類のマニキュア。プロのギタリスト用の高級品を購入!黒い紙は爪を磨くためのサンドペーパーで、爪切りは一切使いません。時代的にもお芝居の都合的にもピックは使えず、素手のみで演奏するので慎重にメンテナンスしています。白いのは電子チューナーです。リュック式に改良した手縫いの特製ケースの下にあるのは張り替え用の弦。声とのバランスも考慮して、少しでもホールで響きがクリアに出る物を厳選。 右下:アリアの直前の楽譜。右上のカッコの中がト書きで、本文で紹介した文章が書かれています。イタリア語と英語の併記。)