明日の出発を前に、今日は諸々準備に追われています。

ニューヨークに行った後の事に対する準備はもちろんですが、どちらかと言うと日本を留守にする期間の他のお仕事の調整やフォローなどの方に時間と手間をかけて対応しているところです。立つ鳥跡をなんとやら、離日後に落ち度が無いよう丁寧に対応したいと思います。とは言え今はネット時代、それこそスマホがあれば世界中どこからでもやり取りできる世の中ですので、アナログなこと以外はニューヨークに着いてからでも大丈夫ですね!

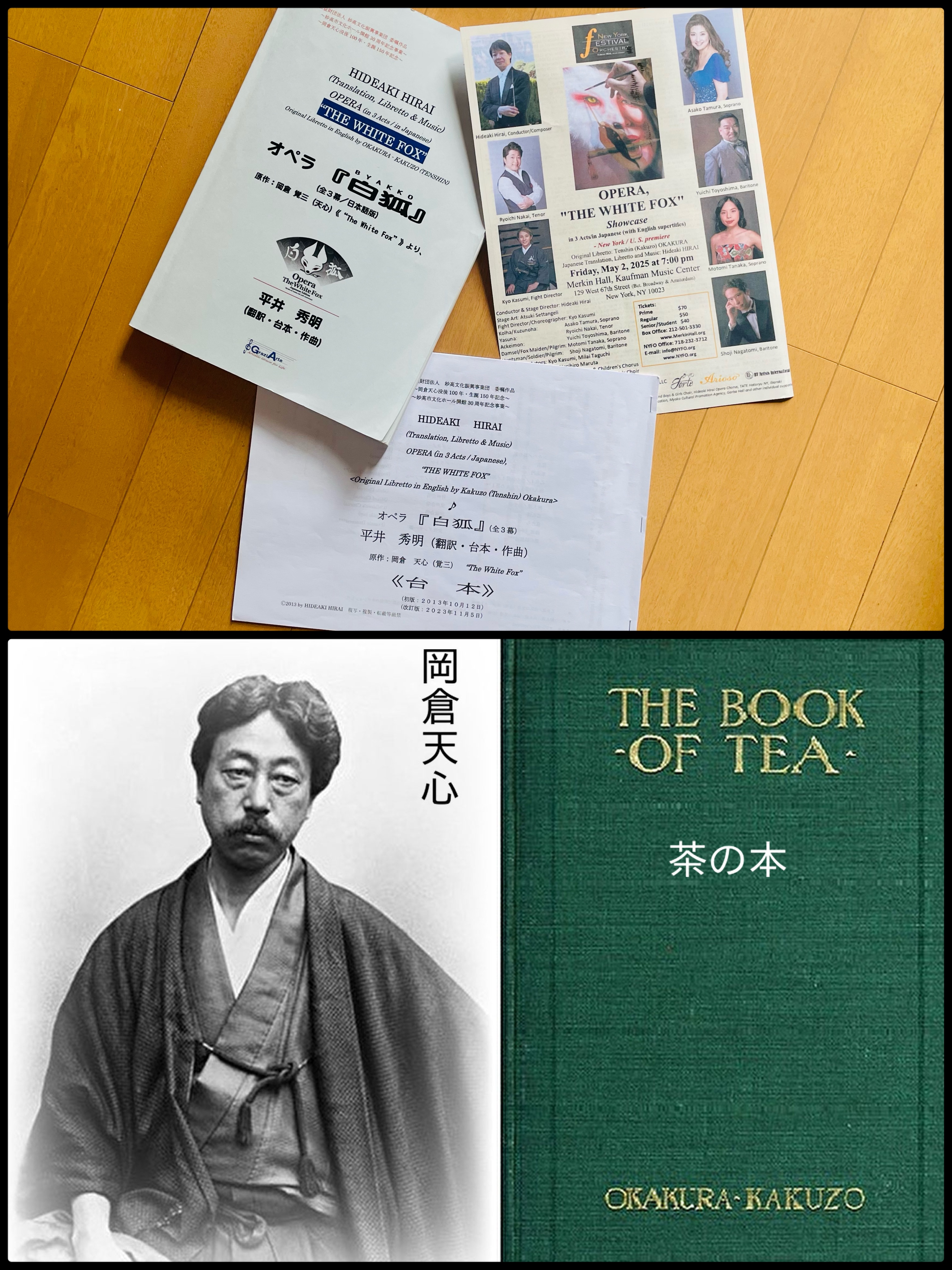

さて、今回NYで上演予定の「白狐」(平井秀明翻訳、台本、作曲)は2013年に新潟県の妙高市で全曲初演されていて、その後も再演を経て今回が海外初演となるそうです。原作は明治の思想家であり文人の岡倉天心(1863〜1913年)の英文「The White Fox」。その原作を作曲家であり指揮者である平井秀明さん自らが日本語に翻訳され、さらにオペラの台本として整理された文に曲をつけて完成されたのがこのオペラ作品「白狐」誕生の経緯だそうです。(なお先出の妙高市は岡倉天心がその最晩年に温泉湯治のために同市の別荘で暮らした縁があります。)

元福井藩士の父を持つ岡倉天心は横浜に生まれ、貿易商の家という環境から幼少期より英語をよくし、なんと10歳で東京外語大に入学しています。さらに16歳で結婚し、19歳で専修大学の教官という信じられない経歴を歩み、その後も東京芸大美術学部の創設に尽力したり、シカゴ万博やアメリカでボストン美術館の要職に就くなど国際的にも活躍しています。中でも1906年にニューヨークで出版した英文による「茶の本(The book of Tea)」は、日本の茶の文化の紹介を通して当時の欧米人に日本人の精神や美意識を大いに広めたとされています。

岡倉天心は50歳の若さで他界しましたが、その最後の執筆作品となった「白狐」の台本には洋の東西の融合、引いては世界平和に繋がる彼の思いが託されているとのこと。今回のニューヨーク公演が単なる邦人オペラ作品の海外上演に留まらない、さらにもっと大きなテーマを担っていることを感じています。

最後に自分個人のことで言えば、この海外公演のすぐ後には初めて長崎でコンサートに出演予定があり、8月にはオペラ出演のため約1ヶ月間、広島に長期滞在します。さらに自分の誕生日が太平洋戦争の開戦(真珠湾攻撃=”Remember Pearl Harbor”)の日であり、広島のそばの山口県生まれということで、ここからたった数ヶ月の間にアメリカ、長崎、広島と続く本番スケジュールには運命的なものを感じています。今現在も世界中で戦争や紛争が続く中、1人の歌い手として音楽家として、それぞれの舞台で祈りの気持ちを胸に精一杯歌っていきたいと思います。

(※写真上:楽譜とチラシと台本。飛行機の中でも一緒に過ごします。 下:オペラの原作者の岡倉天心と「茶の本」。)